فضيحة القرن ” إبستين ” مرامي التسريبات في هذا الوقت بالذات

الگارح ابو سالم

ليست التسريبات، مهما بلغت فظاعتها أو صدمتها الأخلاقية، غاية في ذاتها، ولا يمكن قراءتها خارج منطق المناورة السياسية والاقتصادية وصراع النفوذ. فالتجربة الحديثة، من “وثائق ويكيليكس” إلى “أوراق بنما” و“أوراق باندورا” وغيرها من التسريبات التي هزّت الرأي العام العالمي، تُظهر بوضوح أن ما يُكشف لا يُكشف لذاته، بل لما يخدمه. التسريب، في جوهره، وسيلة، وليس هدفًا؛ أداة ضغط، وإعادة تموضع، وتصفية حسابات، أكثر مما هو فعل أخلاقي يسعى إلى الحقيقة أو العدالة.

من هذا المنطلق، يصبح التعاطي مع ما يُعرف بفضيحة جيفري إبستين أبعد من مجرد إدانة أخلاقية أو سباق محموم وراء الأسماء. السؤال الحقيقي ليس: ماذا حدث؟ بل: لماذا يُعاد فتح الملف الآن؟ ومن له مصلحة في تعويمه؟ وفي أي سياق دولي واقتصادي وسياسي يتم استدعاؤه بهذه الكثافة؟

الثابت أن من سرّب ليس بريئًا، كما أن من تورّط في هذه العوالم المظلمة ليس بريئًا بالضرورة. غير أن الخطر الأكبر يكمن في الاعتقاد بأن التسريب جاء بدافع الدفاع عن القيم أو حماية الضحايا. السياسة، كما علمنا التاريخ، لا تتحرك بدافع الفضيلة، بل بلغة المصالح. وهنا تستعيد مقولات ميكيافيللي راهنيتها الصادمة، حين فصل بوضوح بين الأخلاق كقيمة فردية، والسياسة كفن لإدارة القوة والبقاء. فـ«الأمير» لا يُسأل عن نواياه، بل عن النتائج التي يحققها، ولا يُقاس بصفائه الأخلاقي، بل بقدرته على الحفاظ على موقعه داخل لعبة النفوذ.

تزامن عودة هذا الملف إلى الواجهة مع تحولات عميقة يعرفها النظام الدولي ليس تفصيلًا عرضيًا. العالم يعيش إعادة تشكيل قاسية، اقتصاديًا وجيوسياسيًا، حيث تتراجع المسلمات القديمة، وتتصاعد المنافسة على الموارد، والأسواق، ومواقع القرار. عودة الولايات المتحدة، خلال مرحلة دونالد ترامب، إلى سياسة القوة العارية، وإلى منطق “أمريكا أولًا”، أعادت خلط الأوراق، وخلقت مقاومات داخلية وخارجية، فتحت الباب أمام حروب ناعمة، من بينها حروب الملفات، والتسريبات، والتشويه المنظم.

في هذا السياق، تتعدد القراءات ولا تستقر على حقيقة واحدة. هناك من يرى في تعويم الملف محاولة لتطويق فاعلين سياسيين بعينهم، وهناك من يربطه بملفات أكثر تعقيدًا، كالصراع حول إيران، أو بإعادة ضبط توازنات داخل الدولة العميقة الأمريكية نفسها. وبين هذه القراءات المتضاربة، تغيب الحقيقة الكاملة، وربما لا تكون مطروحة أصلًا، لأن ما يُقدَّم للرأي العام ليس سوى “حقيقة وظيفية”، مصممة لتخدم غرضًا محددًا في لحظة محددة.

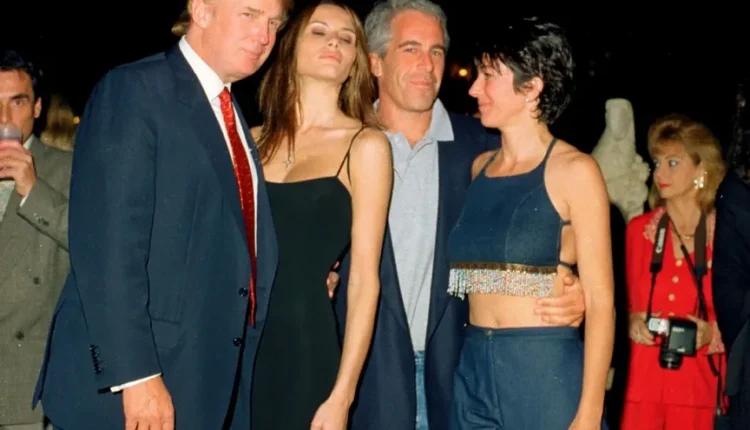

الأسماء التي تطفو في مثل هذه القضايا تُقرأ غالبًا بسطحية مقلقة. الظهور في وثيقة، أو صورة، أو سجل علاقات، لا يشكّل في حد ذاته دليل إدانة. عالم المال والنفوذ، كما يكشفه نموذج إبستين، يقوم على شبكات معقدة من العلاقات، والوساطة، والواجهات الاجتماعية البراقة. الخلط بين الاحتكاك والجريمة، وبين المعرفة والمسؤولية الجنائية، ليس وعيًا نقديًا، بل انزلاق وراء منطق الإثارة. العدالة، إن أُريد لها أن تكون عدالة فعلية، تُبنى على الأدلة والمساطر، لا على الضجيج الإعلامي.

ما يزيد الصورة تعقيدًا أننا نعيش في زمن التخمة المعلوماتية. زمن الأخبار الزائفة، والصور المفبركة، والروايات التي يصنعها الذكاء الاصطناعي بقدر عالٍ من الإقناع. في هذا السياق، لم يعد التحقق سهلًا، ولا التصديق آمنًا. المعلومة تُستهلك بسرعة، وتتحول إلى “حقيقة” بفعل التكرار، لا بفعل البرهان. وهنا تبرز مسؤوليتنا نحن، كمستهلكين للمعلومة، في عدم الانسياق الاعتباطي وراء ما يُقدَّم لنا جاهزًا.

ما عرضته قنوات مثل الجزيرة، أو غيرها من المنابر، ليس استثناءً في عالم مغلق تمارس فيه مثل هذه الرذائل. هذه العوالم لا تنحصر في جزيرة أو شبكة واحدة، بل توجد في فضاءات أخرى، مغلقة ومحصنة، حيث يؤدي الوصول إلى التخمة الاقتصادية والمالية إلى تعمية البعد الإنساني والأخلاقي. عندما تبلغ السلطة ذروتها، يصبح البقاء في “البرج العاجي” هاجسًا، وتُباح في سبيله كل الوسائل، مهما كانت محرّمة أو مرفوضة أخلاقيًا.

ولعل الأخطر أن ما نراه من نماذج فاضحة ليس سوى القشرة الظاهرة. فإذا كانت هذه الانحرافات ممكنة في دوائر محدودة، فما بالك بمن يمتلكون ناصية الاقتصاد العالمي، ويتحكمون في شركات عابرة للقارات، بلا هوية واضحة، ولا مساءلة حقيقية؟ نحن ننظر إلى التحولات الاقتصادية من موقعنا كمستهلكين، منشغلين بتدبير ميزانية شهرية مثقلة بالطوارئ، بينما ينظر الفاعلون الكبار إلى هذه التحولات كمسألة وجود وبقاء. بالنسبة لهم، الحفاظ على الموقع يبرر كل شيء، حتى الفضائح.

من هنا، لا يعود السؤال الجوهري: من تورّط؟ بل: لماذا يُستعمل هذا الملف الآن؟ ولماذا بهذه الصيغة؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ الجواب الأقرب لمنطق السياسة هو أننا أمام توظيف ذكي للماضي في صراعات الحاضر. الماضي انتهى، والفاعل الرئيسي مات، لكن الملفات لا تموت؛ تُركَن، ثم تُبعث عندما تحتاجها موازين القوة.

قال ميكيافيللي إن خداع الناس سهل، لكن إقناعهم بأنهم خُدعوا هو الأصعب. وفي زمن الفوضى المعلوماتية، يصبح الخداع أكثر أناقة، لأنه يرتدي لباس الحقيقة. لذلك، فإن أخطر ما في هذه التسريبات ليس ما تكشفه، بل ما تُخفيه، وما تمهّد له. وحين تتحول الفضائح إلى أداة ضغط، لا يكون الهدف هو المحاسبة، بل إعادة ضبط السلوك السياسي والاقتصادي وفق ما تقتضيه موازين القوة.

على كل حال ، لسنا أمام ملف أخلاقي معزول، بل أمام درس قاسٍ في كيفية اشتغال العالم المعاصر. عالم لا تحكمه القيم، بل المصالح المتحركة. ومن لا يقرأ الوقائع بهذا المنظار النقدي، سيبقى أسير الصدمة والانفعال، بينما تُصاغ القرارات الحقيقية في مكان آخر،وبأدوات أخرى .